目次

0.監護権と親権の違いを理解しておく重要性

「親権」とは、民法にもとづき、未成年の子どもを育てるために親が持つ権利と義務を指します。親権の中には、子どもと一緒に暮らし、日常生活の世話や教育などを行う「監護権」(かんごけん)というものがあります。

日本の法律では、婚姻中は、基本的に両親が共同で親権と監護権を持ちます(共同親権の原則)。そして、離婚や別居の際には、父母のどちらか一方が親権と監護権の両方を持つことが一般的ですが、実は親権者と監護権者を分けることも可能です。

そのため、それぞれの役割を理解し、親権者と監護権者を分けるかどうか、分ける場合はどちらを選択するか慎重に判断することが大切です。

この記事では、親権と監護権の役割の違いや、監護権を得るための手続きなどについて、弁護士がわかりやすく解説します。

1.監護権と親権の違いとは

次に、監護権と親権の違いについて、詳しく説明していきます。

1-1.親権とは

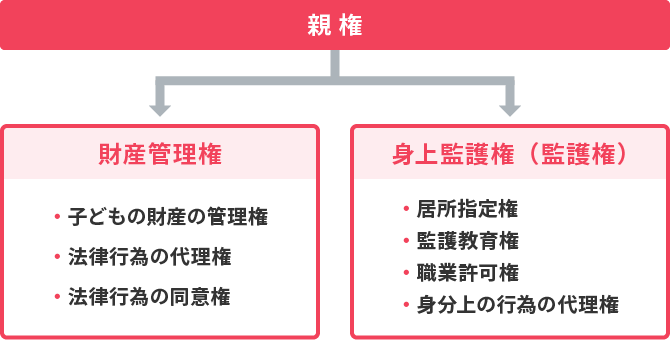

親権(しんけん)とは、親が未成年の子どもに対して持つ権利と義務を指します。そして、親権は大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」の2つから成り立っています。

財産管理権

- 子どもの財産の管理権(銀行口座の開設など)

- 法律行為の代理権(保険契約や不動産の売買契約など)

- 法律行為の同意権(携帯電話の契約やアルバイトの雇用契約など)

身上監護権(監護権)

- 居所指定権(子どもの居所を指定する)

- 監護教育権(子どもの世話や教育を行う)

- 職業許可権(子どもの就業を許可・制限する)

- 身分上の行為の代理権(認知の訴えや相続の承認・放棄など)

1-2.監護権とは

親権から財産管理権(民法第824条)を除いたものを身上監護権と呼びますが、これを一般的に「監護権」と呼んでいます。そして、民法上には具体的な監護権が幾つか定められています。

たとえば、監護権を持つ親は、子どもの居所を指定できるため、一緒に暮らすことができます(居所指定権:同第822条)。

実際に子どもと一緒に暮らせるため、どちらかというと監護権のほうが、世間一般的な「親権」のイメージに合っているかもしれませんね。

また、衣食住や送り迎えをし、日常生活に関する教育や医療の判断など身の回りの世話を行います(同第820条)。そして、子どもの精神的にも肉体的にも健全な成長を図るため、必要に応じてしつけを行うことができます(監護教育権:同第822条)。

さらに、子ども(未成年者)がアルバイトをする際の雇用契約に同意したり、事業を営む場合に許可を与えることができます(職業許可権:同第823条)。これは職業によっては、未成年者に大きな負担がかかるものがあるため、監護権者が同意や許可した場合にのみ職業を営むことが認められています。

監護権者には、祖父母などの第三者がなることも可能です。両親が相応しくない場合には、祖父母が監護権者になることを検討する必要があるでしょう。

また、親権者と監護権者を分けた場合、養育費は親権者が監護権者に支払わなくてはいけません。

ちなみに、児童扶養手当も、受け取ることができるのは監護権者です。手当の申請には戸籍謄本や住民票が必要となりますが、子どもの戸籍は親権者の戸籍に入っているため、子どもの戸籍謄本を取得するために親権者の協力が必要になります。

1-3.監護権は義務でもある

監護権者が監護教育に必要と考えられる監護教育権を逸脱した場合、たとえば体罰を行うと監護教育権の濫用として、親権の喪失事由に該当します。

監護権とは、親が子どもの世話をする権利であると同時に、子どもを守る義務でもあります。もし、監護権者がこの義務を果たさず、子どもを適切に保護しなかった場合、児童虐待防止法違反や刑法上の罪に問われます。

たとえば、子どもの日常の食事や世話を放棄したり、幼い子を長時間自宅に放置したまま外出したりする行為は、「遺棄」に該当します。重大な犯罪行為であり、以下の刑罰が適用される可能性があります。

- 保護責任者遺棄罪・不保護罪(刑法第218条)

保護責任者が、子どもを遺棄したり、保護を怠った場合に成立する犯罪です。

刑罰:3か月以上5年以下の懲役 - 保護責任者遺棄等致死傷罪(同法第219条)

遺棄や保護の怠りによって子どもに傷害を負わせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。

刑罰:傷害の場合は3か月以上15年以下の懲役、死亡の場合は3年以上の有期懲役(上限20年)

1-4.親権と監護権はどちらが強い?

離婚に際して、親権と監護権のどちらか片方だけでも必ず手に入れたいとお考えの方からすると、親権と監護権のどちらが「強い」のか気になっている方もいることでしょう。

一般的に、親権には財産管理権や法定代理権などの権限が含まれるため、法律的には、親権の方が監護権よりも強い権利であると思われるかもしれません。

しかし、その一方で、監護権を持つと、子どもと一緒に暮らし、日常生活に深く関与することができます。それは育児の中心的な役割であり、非常に大きな責任も伴います。つまり、どちらが強いというよりも、その性質が異なると考えるべきです。

自分の希望と子どもの幸せを熟慮して、どちらの権利の獲得を希望するのかを決めましょう。

2.親権と監護権を分けるメリットとデメリット

日本では、離婚時に未成年の子どもがいる場合、親権者を父母のどちらかに決める必要があります(単独親権制度)。そのため、どうしても親権が欲しくて相手方と争いになり、離婚できない状況が長期化してしまうケースも少なくありません。

その際は、親権者と監護権者をそれぞれに分ける(分属する)ことで、互いに納得して話し合いが落ち着く場合もあります。

2-1.親権と監護権を分けるメリット

親権と監護権を分けた場合のメリットについて、詳しく見ていきましょう。

・協力して育児ができる

親権と監護権を分けることで、両親がそれぞれ、子どもに関わることができます。役割分担をすることで、安定した環境や、両親のどちらにも愛されているという実感を子どもに与えてあげられるかもしれません。

・子どもの環境を早期に安定させることができる

親権者の指定の手続きは、監護権者の指定よりもより慎重に判断され、時間がかかる傾向があります。親権が子どもの財産管理や法律行為の代理など、広範囲に及ぶ権利であるためです。

なお、親権者をすぐに決められなくても、とりあえず監護権者だけ決めておくことも可能です。先に監護権者を定めておけば、子どもの日常生活を早期に安定させることができます。

・監護権を持っていれば、親権の獲得に有利になる

離婚時に親権を獲得できなくても、監護権だけでも獲得しておけば、後から親権者の変更を目指す際に有利になる可能性が高まります。

離婚後に親権者を変更するには家庭裁判所に申し立てますが、親権者を決める時に裁判所が重要視しているのは監護の実績です。

裁判所は子どもの福祉や安定性を重視するため、監護実績を積んでいる監護権者が親権を持つべきと判断することが多いのです。そのため、早い段階で監護権を獲得して実績を積むことで、親権の獲得が有利に進む可能性があります。

2-2.親権と監護権を分けるデメリット

親権と監護権を分けた場合のデメリットも、詳しく見ていきましょう。

・元配偶者への連絡が不可欠になる

監護権者は子どもと生活しながら日常的な意思決定を行いますが、親権者の許可が必要な行為もあります。たとえば、以下のような状況では、監護権者は親権者に連絡し、同意を取りつけなければならないのです。

- 子どもの預金口座を作りたい場合

- 子どもが交通事故に遭った時に損害賠償を求める裁判を起こす場合

- 子どもが手術を受ける必要がある場合

このように、親権者の許可が必要になるたびに元配偶者と連絡を取ることが必須になるため、煩わしさやストレスの原因になったりします。

・子どもに関する判断が遅くなるリスクがある

子どもに関する判断が必要になった際に、親権者と監護権者の意見が一致しなかった場合は、トラブルに発展し、判断までが長引いてしまう可能性があります。迅速な意思決定が妨げられるために、子どもが重大な不利益を被る可能性があるのはデメリットといえるでしょう。

・再婚の際にトラブルになる可能性がある

親権を元配偶者に譲り、自分は監護権を持っているケースで、自分が再婚して子どもを再婚相手の養子とする際、トラブルが生じるケースがあります。

これは、子どもが15歳未満の場合、養子縁組には法定代理人の承諾が必要なためです(同第797条)。つまり、親権を持つのが元配偶者であれば、法定代理人としての権利も元配偶者にあります。

元配偶者が養子縁組を承諾してくれればよいのですが、子どもとの繋がりを期待していたのに裏切られた、と感じる人も多く、養子縁組の手続きが難航する可能性があるのです。

3.監護権を獲得・取り返すにはどうすればいい?

監護権も親権も、話し合いで互いに譲らなかった場合は、家庭裁判所の手続き(調停や審判)で認められた側が獲得することができます。

一度決まった後で変更する際は、親権の場合、家庭裁判所での親権者変更の手続(調停や審判)によって認められる必要があります。

しかし、監護権については、当事者間の協議のみで変更することができます。もちろん、協議が決裂した場合には、家庭裁判所に対して監護権者変更の手続き(調停や審判)を申し立てることで争うことになります。

次に、監護権を獲得・変更する方法を具体的に説明していきます。

3-1.協議で決める

どちらが監護権を持つかは、子どもの父母が協議(話し合い)で決めることができます。協議で決められた内容は、役所に届け出る必要がありません。

しかし、監護権は親権者と違って戸籍に記載されません。たとえば、親権者が「監護権者が子どもを連れ去った!」と主張して後からトラブルになった場合、監護権者は自分に監護権をあることを客観的に証明することが難しくなります。

このようなトラブルを避けるため、親権と監護権を分けるときは、離婚協議書などの書面に親権と監護権を分離している旨を明記しておくべきでしょう。

3-2.子の監護者の指定調停を申し立てる

離婚時に話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に子の監護者の指定調停を申し立てることができます。

調停とは、家庭裁判所の調停委員という第三者を間に挟み、話し合いを行う手続きです。離婚前の別居の段階や離婚時に監護権を譲ってしまった後でも調停の手続きを利用できます。

調停を行うには、裁判所のホームページから申立書をダウンロードし、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

相手方と合意に至り調停が成立すると、話し合いで決められた内容が記載された「調停調書」が作成されます。調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、相手方が調停調書に記載された内容に従わない場合、強制執行を申し立てることができます。

3-3.子の監護者の指定審判を申し立てる

調停でも合意に至らず不成立となった場合は、家庭裁判所に子の監護者の指定審判を申し立てることができます。審判とは、裁判官が双方の事情を聞いたうえで判断を下す手続きです。

調停と違い、話し合いなどは行われず、双方が主に書面を通じて自らが親権者として相応しいことを主張していきます。一通りの主張が終わったタイミングで、裁判官から和解を提案されることが多いですが、和解ができない場合には審判が下されることになります。

審判の内容に納得できない場合は、訴訟を提起して裁判に移行する選択肢もあります。

なお、子の監護者指定には「調停前置主義」が採用されていないため、調停を経ずに審判から申し立てることも可能です。

4.裁判所での監護権の決定方法

ところで、裁判所はどのような基準で監護権者にふさわしい人を判断するのでしょうか。この点、次のような要素が考慮されます。

- 親の心身の健康状況

- 親の経済状況

- 居住環境

- 監護実績

- 今後の監護の見通し

- 監護補助者の有無

- 子どもと親の感情的な結びつきの強さ

- 子どもの意思(年齢に応じて)

裁判所はこのような基準から、どちらと生活する方が子どもは幸せになれるか、子どもの福祉の観点から慎重に判断します。

なお、子どもの年齢が15歳以上の場合、裁判所が子どもに意見を聴取して、判断の内容に反映します。15歳に達していなくとも10歳程度であれば、子どもの意見が優先される傾向にあります。

5.監護権を獲得できなかった場合は面会交流を

監護権を得られなかった場合は、子どもと離れて暮らすことになってしまいます。しかし、離れていても、親子の絆を育む方法はあります。

その中でも、「面会交流」は、子どもと親の関係を深める大切な機会です。面会交流とは、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることです。

面会交流を通じて「離れていても自分を大切に思ってくれている」と子どもが感じることで、健全な成長につながります。

そして、面会交流権は親だけでなく、子どものための権利でもあるため、監護権者が面会交流を拒否しても、実施すべきではない客観的な理由がなければ認められません。面会交流を積極的に取り入れ、親子の絆を守り続けてください。

6.お子さまがいる際の離婚は、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談を

親権と監護権を分けるケースは、実際には多くありません。離婚の調停または審判で親権と監護権を分けたケースは、全体の0.44%しかないというデータもあります。

(令和6年司法統計年報 家事編第23表参照)

監護権や親権の獲得についてインターネットで検索してみても「父親は獲得できないだろう」というような情報もあります。

しかし、何よりも大切なお子さまのことですから、挑戦せずに諦めてしまう必要は一切ありません。実際の家庭裁判所の判断は、個別のケースによってかなり異なります。

自分こそが監護権者に相応しいことを主張し尽くしていくべきです。一人で抱え込んで苦しまずに、まずは専門家に相談してみることが大切です。

経験豊富な弊事務所までご相談いただければ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、親権や監護権を獲得できるように最善を尽くします。