離婚と手続

浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)

Q.配偶者が実は同性愛者でした…。離婚できますか?

A.日本の法律では、配偶者が同性愛者であるという事実のみでは、裁判で離婚が認められるとは限りません。

しかし、いくつかのケースでは、裁判により離婚が認められたり、慰謝料を獲得できたりする可能性があります。

1.配偶者が同性愛者であることを理由に離婚は可能か?

配偶者が実は同性愛者だったという事実を知らされ、「今後、夫婦ではいられない」と思ってしまう人もいるでしょう。

配偶者に離婚を求める際、相手の合意を得られれば、問題なく離婚は成立します(協議離婚)。しかし、相手が離婚に応じず裁判に発展した場合、法律上の離婚事由(法定離婚原因)が必要です。

民法第770条1項では、法定離婚原因として以下の5つの事由を定めています。

- 配偶者に不貞行為があったとき

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を放棄する行為)

- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

配偶者が同性愛者であること自体は法定離婚原因ではないため、離婚するには原則として配偶者の同意が必要です。

しかし、同性間で不貞行為があった場合や、同性愛者であることが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合などは、法定離婚原因があるとして、配偶者の同意がなくても、裁判により離婚が認められる可能性があります。

法定離婚原因については、次のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

慰謝料・離婚の法律用語集

▶ 法定離婚原因

1-1.同性間の不貞行為があった場合

配偶者が婚姻中に他の人と肉体関係を持った場合、不貞行為という法定離婚原因に該当するため、配偶者の合意がなくても裁判により離婚することができます。

「不貞行為」とは、配偶者以外の人と性交渉をする(セックスする)ことです。長い間、日本の裁判所では、不貞行為は「異性との性交渉」とされていました。

しかし、ジェンダー平等の考え方の浸透により、近年の裁判例では、同性間の性的関係も不貞行為と認められてきています。

ちなみに、キスやハグでも不倫には当たると考える方が多いでしょうが、これらは不貞行為には該当しません。ただし、性交渉がなくても、手淫や口淫などの性交類似行為があれば、不貞行為が成立する可能性があります。

そのため、同性間で性交類似行為があった場合も、不貞行為があったとして離婚が認められる可能性があります。性交類似行為について、詳しくはこちらをご覧ください。

慰謝料・離婚の法律用語集

▶ 性交類似行為

1-2.「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合

たとえば、配偶者が同性愛者であることを隠したまま結婚した場合、離婚が認められるかもしれません。同性愛を隠したまま異性愛者と結婚することを、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断する可能性があるためです。

ほかにも、次のようなケースが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。

- 長期間のセックスレス

- 配偶者が同性と恋愛関係になった

- 夫婦間の信頼関係や愛情が失われた

2.同性愛を理由に慰謝料を獲得できるか

配偶者が実は同性愛者だった場合、慰謝料を請求できるかどうかについて、同性愛を理由とした離婚の慰謝料と、同性間での不倫に対する慰謝料に分けて解説します。

2-1.同性愛を理由とした離婚の慰謝料

配偶者が同性愛を隠したまま結婚し、その結果、精神的苦痛を受けた場合、離婚の慰謝料の請求が認められる可能性があります。

ただし、配偶者が結婚当初から同性愛を自覚しておらず、後に気付いた場合は、同性愛を隠していたことが故意ではないため、慰謝料が認められにくくなります。

2-2.同性愛を理由とした離婚の慰謝料

配偶者に不貞行為があったと認められた場合、配偶者に対しても、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

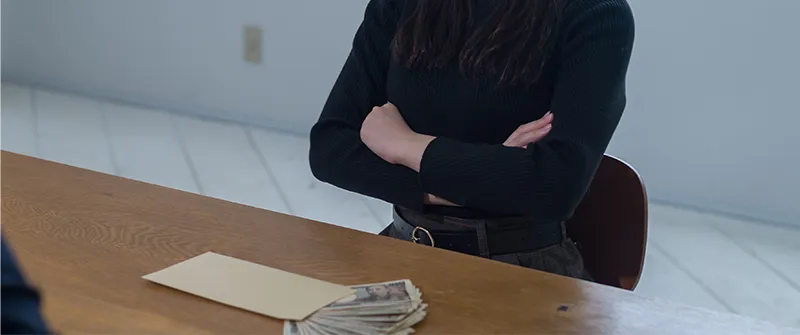

慰謝料を認めさせるためには証拠が必須となりますが、同性同士の不倫は、一見、友人同士のように見えるため、証拠を掴みづらいという注意点があります。

証拠を集めるのが難しい場合、探偵事務所に依頼することを検討してもよいでしょう。弁護士法人プロテクトスタンスでは、信頼できる探偵事務所を推薦することも可能です。

3.弁護士に相談や依頼をするメリット

配偶者に離婚を拒まれたり、浮気や不倫をされたりしてしまったときは、弁護士に相談や依頼をすることで、スムーズな解決が期待できます。離婚・不倫問題について、弁護士に相談、依頼するメリットをご紹介します。

3-1.精神的な負担が軽減する

離婚や慰謝料について話し合うことは、精神的に大きな負担がかかります。弁護士に交渉などを依頼することで、配偶者と直接話し合う必要がなくなるため、精神的な負担が軽減されます。

弁護士は代理人としてあなたの味方になり、離婚や慰謝料を求めて強い姿勢で相手方と交渉しますので、ご安心ください。

3-2.離婚や慰謝料請求が成功する可能性が高まる

弁護士が介入すると、相手も「離婚や慰謝料の請求は本気だったんだ」と認識し、話し合いに応じやすくなります。

離婚協議では、財産分与などで意見が対立することが多いです。弁護士が代理人になることで、配偶者と冷静に交渉し、適切な条件で合意を得られる可能性が高くなります。

また、不倫の慰謝料には一般的な相場が存在しますが、不貞行為の回数や婚姻期間の長さなど、個別の事情によって金額は大きく変動します。しかし、同性間の不倫は裁判例が少ないため、明確な相場を事前に設定することが難しいケースもあります。

そのため、まずは弁護士に相談し、適切な法的措置の手順を確認することで、裁判での離婚請求が認められる可能性を高めることができます。

3-3.裁判所での手続きを任せられる

離婚や慰謝料について交渉が決裂した場合、調停や裁判などを通じて解決を目指します。ただし、証拠を揃えて裁判官に主張する必要があるなど、法的な専門知識が求められるため、適切に対応できなければ不利な結果となってしまいます。

弁護士は調停や裁判の手続きも熟知しているため、有効な証拠を揃え、適切な主張が可能なので、安心して挑むことができるでしょう。

4.弁護士法人プロテクトスタンスにご相談を

配偶者が実は同性愛者だと知れば、今まで通りに夫婦で過ごせないと思い、強い不安や悲しみを感じる方もいらっしゃるでしょう。お一人で抱え込まずに、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士には、仕事上で知った秘密を他人に漏らしてはならない法的な義務があるので、安心して相談することができます(弁護士法第23条)。あなたのプライバシーを厳格に守りながら、一番の味方になります。

第二十三条(秘密保持の権利及び義務)

弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。

但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「離婚と手続」でよくある相談

- Q.配偶者から同意を得られませんが、別居を始めてもよいですか?

- Q.離婚する気が無かったのですが、離婚届が提出・受理されてしまいました。 どうすればよいですか?

- Q.離婚届はどこに提出すればよいのですか?

- Q.離婚に同意してくれないので、代筆した離婚届を勝手に提出してもよいですか?

- Q.一度は離婚届に署名押印して夫に渡してしまったのですが、考え直したいです。どうすればよいですか?

- Q.離婚後に旧姓に戻れなくなることがあるって本当ですか!?

- Q.配偶者が実は同性愛者でした…。離婚できますか?

- Q.離婚が成立した後、再婚できるまでに期間の制限はありますか?

- Q.離婚するにはどのくらいの別居期間が必要ですか?

- Q.再婚を考えているのですが、注意点はありますか?

- Q.夫(妻)が離婚の話し合いに応じてくれないとき、裁判できますか?